Si bien me acuerdo, en los buenos tiempos de mi infancia, para calificar de algún modo aquellos años imponderables, los parques en Medellín eran unos adornos urbanos que apenas tenían que ver con la vida como era, como se vivía de diario, y solo nos estaban permitidos a los niños los domingos, como los zapatos de charol comprados en el almacén de Ruperto Echeverri, el corbatín de gancho y el vestido Everfit azul oscuro de ir a misa.

Después de cumplir los deberes con las divinidades y de oír el sermón de siempre que nos ponía invariablemente entre la gloria y el infierno, los parques se convertían en un ensayo breve y efímero del ideal de la democracia. Las muchachas del servicio y los obreros de todas las pelambres se mezclaban con los secretarios de todos los estatutos y con los contadores de la más diversa importancia, y hasta con los gerentes de las fábricas y los dueños de los almacenes, que antes de montarse en sus anchos automóviles recién bañados hacían una pausa católica bajo los árboles para que sus niños con los niños de los otros, sin distingos de clase, raza ni partido político, se entregaran al placer igualitario de pasar las lenguas húmedas recién purificadas por la eucaristía sobre las bolas de los helados rosados, azules, verdes y amarillos encapsuladas en crujientes barquillos.

Bueno, ya entonces existían lo que hoy llaman inequidades, pero entonces pertenecían más al reino de la teología que a la sociología y formaban parte del juego de los inescrutables designios de la Providencia. Los niños de algunos –sí, los de los gerentes, y los de los dueños y los de los secretarios de alguna jerarquía– lamían bajo los follajes helados dobles con un alarde de chocolate desde la cima hasta los codos. Pero todos, por distintos que fueran, estaban soportados por un frágil cono de galleta, del mismo modo como, según el sermón repetido, todos estábamos igualados por la base de nuestra frágil condición mortal.

Los niños de algunos –sí, los de los gerentes, y los de los dueños y los de los secretarios de alguna jerarquía– lamían bajo los follajes helados dobles con un alarde de chocolate desde la cima hasta los codos. Pero todos, por distintos que fueran, estaban soportados por un frágil cono de galleta, del mismo modo como, según el sermón repetido, todos estábamos igualados por la base de nuestra frágil condición mortal.

Las palomas circulaban entre los rutilantes zapatos de todos alertas al grito de desesperación de algún crío que anunciaba la caída del botín para estas ratas del aire. Los voceadores de periódicos anunciaban sus papeles con la última noticia y los monitos –Benitín y Dick Tracy– que alegraban el día del Señor. A veces un faquir comía vidrio molido o se revolcaba sobre una cama de clavos. Y el manager del loro adivino emplazaba al artista vendedor de suertes junto a la estatua. Casi todos los parques eran el espacio de una estatua solitaria cuyo pedestal servía como mingitorio nocturno de borrachos, referencia de citas con amigos torcidos y de encuentros de soldados con sus amantes, y para poner de año en año, al son de una trompeta y con la presencia del gobernador y el presidente de la academia de historia, una ofrenda floral que después hacía de cama de un perro callejero hasta que se deshacían las cintas y los pétalos entre las pulgas.

A propósito de trompetas, los parques solían ser también el escenario de unos acontecimientos que nunca perdían encanto aunque se repitieran cada semana: las retretas. Entonces, la gente alimentaba su sensibilidad embotada en el trabajo, boquiabierta alrededor de una banda de vientos que tocaba como mejor se podía cosas de Rimsky-Korsakov y los mismos valses de Strauss y un himno, siempre el mismo, y un bambuco que a veces cambiaban por un pasillo. O así pasaba en todo caso en el Parque Bolívar de Medellín, que fue el que yo frecuenté con más asiduidad aquellos años inicuos del crecimiento.

Ningún otro parque de la república, que se haya sabido, contó con un director de banda tan singular como el del Parque Bolívar. El señor Joseph Matza era un húngaro, según me parece, o un checo, pequeño como un gnomo, que dirigía con una cara de mal humor ostensible mientras las mejillas rosadas como las nalgas de los recién nacidos le retemblaban al son que les tocaban. Decían los malhablados que era alcohólico, y en efecto a veces cruzaba la carrera Junín haciendo eses, unas eses discretas, recogidas, minúsculas, digamos. Decían que le gustaban las lolitas. Y bien puede ser porque a veces sonreía a solas como si llevara un recuerdo de enamorado por dentro. Yo no sé. Sé que Matza me inspiraba una gran compasión. Era obvio que no era feliz en su oficio. Y supongo que andaba corroído por alguna nostalgia de su patria gitana, evidente por el modo en que al final de la tarea echaba la batuta en la maleta de las partituras, se limpiaba el sudor de la calva con un pañuelo inmaculado y se iba sin despedirse de sus músicos.

Los parques eran cosas de los domingos en todas las ciudades de respeto. El resto de la semana eran un lugar prohibido para la gente normal y servían como hogar de paso de vagos bostezadores, gentes sin oficio y que no lo buscaba, borrachos irredimibles, y perdidos como ese primo mío Puerta que se parecía a Julio Flórez y que nunca sirvió para alguna cosa fuera de estarse sentado desde por la mañana en el Parque Bolívar, contemplando las motas de los balsos mientras emprendían su vuelo de la carrera Junín hacia La Playa, donde desaparecían ahogadas en los orinales del bar Zoratama frente a París Moda.

Los nadaístas, como en muchas otras cosas, fuimos precursores en romper el tabú de los parques y contra la opinión de nuestros padres nos hicimos sus habituales. No solamente del Bolívar. También nos gustaban los otros. El parque del Barrio Obrero, que más que un parque parecía una herida de polvo en la ladera del Pan de Azúcar. El de Boston, si bien recuerdo guardado por un león de bronce a la pata del héroe Córdova. El de Laureles, allende el río que según el poeta partía la ciudad en dos tajos de hierba.  Y el Bosque de la Independencia que hoy llaman el Jardín Botánico, entre cuyos árboles centenarios, en un feliz abandono en aquellos tiempos en que las autoridades municipales no contaban con los ecologistas y no se hablaba de biodiversidad ni de recursos hídricos, íbamos los nadaístas a fumarnos los primeros cachos de marihuana en los botes del lago, donde aprendimos a remar y a alucinar lejos de las interrupciones impertinentes de la policía. La marihuana era todavía reputada de maldita. Y un aromático moño en el bolsillo o una simple chicharra ponían al aspirante al borde de la colonia penal de Acacías o de la misma Gorgona rodeada de tiburones, por temporadas de un año más largo que el putas en semejantes lugares.

Y el Bosque de la Independencia que hoy llaman el Jardín Botánico, entre cuyos árboles centenarios, en un feliz abandono en aquellos tiempos en que las autoridades municipales no contaban con los ecologistas y no se hablaba de biodiversidad ni de recursos hídricos, íbamos los nadaístas a fumarnos los primeros cachos de marihuana en los botes del lago, donde aprendimos a remar y a alucinar lejos de las interrupciones impertinentes de la policía. La marihuana era todavía reputada de maldita. Y un aromático moño en el bolsillo o una simple chicharra ponían al aspirante al borde de la colonia penal de Acacías o de la misma Gorgona rodeada de tiburones, por temporadas de un año más largo que el putas en semejantes lugares.

Seamos justos: antes de los nadaístas otros integrantes de la clase media intelectual habían adoptado los parques sin vergüenza, contra el respeto humano. Por ejemplo, el grupo de Manuel Mejía y Óscar Hernández se reunía al crepúsculo en las bancas de granito del Parque Bolívar, en el costado de la carrera Ecuador, frente a la recién inaugurada Heladería San Francisco. Pero en fin, los nadaístas nos atrevimos a gastar nuestros ocios abundantes y extensos en la exploración de las bancas del centro y del lado de Palacé, más infectas y poco recomendables, donde dormían los alcohólicos de la parroquia con sus vestidos ajados sobre periódicos viejos y donde encontramos personajes estrambóticos como ‘Papita’, de quien nos hicimos muy amigos dariolemos y yo. Ya no me acuerdo por qué llamamos Papita a este hombre oriundo de Finlandia, que solía hablarnos de un pasado milagroso y cancelado, de sus clases de teatro con Stanislavski no sé dónde y de su amistad con Mario Moreno ‘Cantinflas’, aunque suene incongruente. Un pasado que repasaba sin orgullo ni amargura.

Volví a ver a Papita muchos años más tarde en la Secretaria de Cultura del municipio, cuando funcionaba donde hoy está el Museo de Antioquia, vestido con pulcritud, con un gran corbatín de artista y sin los tufos y los hipos de antes. Pero no quisimos saludarnos por respeto a esos días aciagos cuando comía grillos, que dicen eran el pasante de los alcohólicos de antes que solventaban su vicio con el alcohol de las farmacias. Los demás lo usábamos para desinfectar las heridas del cuerpo. Ellos lo echaban sobre las lamosas heridas del alma.

Tal vez las nuevas generaciones no lo sepan, pero en los alrededores del Parque Bolívar vivían los ricos de la parroquia, la aristocracia antioqueña que ponía la cuota de los ministros y los embajadores del gobierno central, o mejor dicho, la plutocracia, porque en Medellín todos, incluidos los blancos, eran inmigrantes de los pueblos de la periferia, hijos y nietos de finqueros y arrieros que habían sentado cabeza. Y mi padre, recuerdo bien, cuando logró liberarse del destino del burócrata de segunda en la industria incipiente, en bancos e instituciones gubernamentales, y se convirtió en anticuario, vio por fin la hora de situarse donde creía merecer. A pesar de las dificultades económicas, mi padre jamás dejó de sentirse un príncipe, y al mejorar las cargas compró un flamante apartamento en las proximidades del parque, donde pensaba que vivían los de sangre azul. Pero le bastó asomarse al balcón del octavo piso el primer día para darse cuenta de la desgracia. Lo que en su ingenuidad infinita él llamaba “gente bien” se había trasteado a El Poblado, y el Parque Bolívar se hallaba convertido en un antro. En un gran basurero social. Cuando los planificadores de la ciudad decidieron erradicar las gentes de mala vida del barrio Guayaquil, el de las putas, los jíbaros y los raponeros, tan solo consiguieron regar las lacras que pretendieron curar por los cuatro puntos cardinales de la ciudad. No pasaron muchos días antes de que mi muy digna madre al salir oronda a su misa en la Basílica Metropolitana fuera asaltada a mansalva por una pandilla de maleantes que se le llevaron la cartera, los aretes de zafiro, y hasta el anillo de esmeralda que yo le había regalado un día de la madre a ver si me perdonaba las malas horas que le hice pasar con mi comportamiento, cuando decidí por mi cuenta que no quería ser un hombre de bien como aquellos que ella y mi padre tanto admiraban, sino un poeta de parque negado para los negocios honrados y hasta para los otros que poco a poco se iban poniendo de moda en aquella ciudad querida que ya no existe. Y que jamás ha de volver. Y cuyos únicos monumentos visibles son ahora el Bolívar de siempre, muy serio en su caballo, y Óscar Hernández, el poeta que vino a publicarme con su amigo Manuel Mejía mi primer libro de versos. Que Dios los perdone.

A modo de coda debería contar cómo mi padre también huyó del Parque Bolívar a las lomas en busca de refugio, como toda la gente que se preciaba de serlo. Y cómo descubrió que se había convertido en vecino de Pablo Escobar y sus amigos, que además cegaron las servidumbres de su finca cerca de El Escobero, llenándolo de amargura, pues no había con quién pelear y no hubo abogado que se atreviera a defenderlo. Creo que mi padre al fin se murió de eso, de correr en busca del buen lugar que creía merecer. Agobiado por la decepción y la impotencia. Pero esa es otra historia.

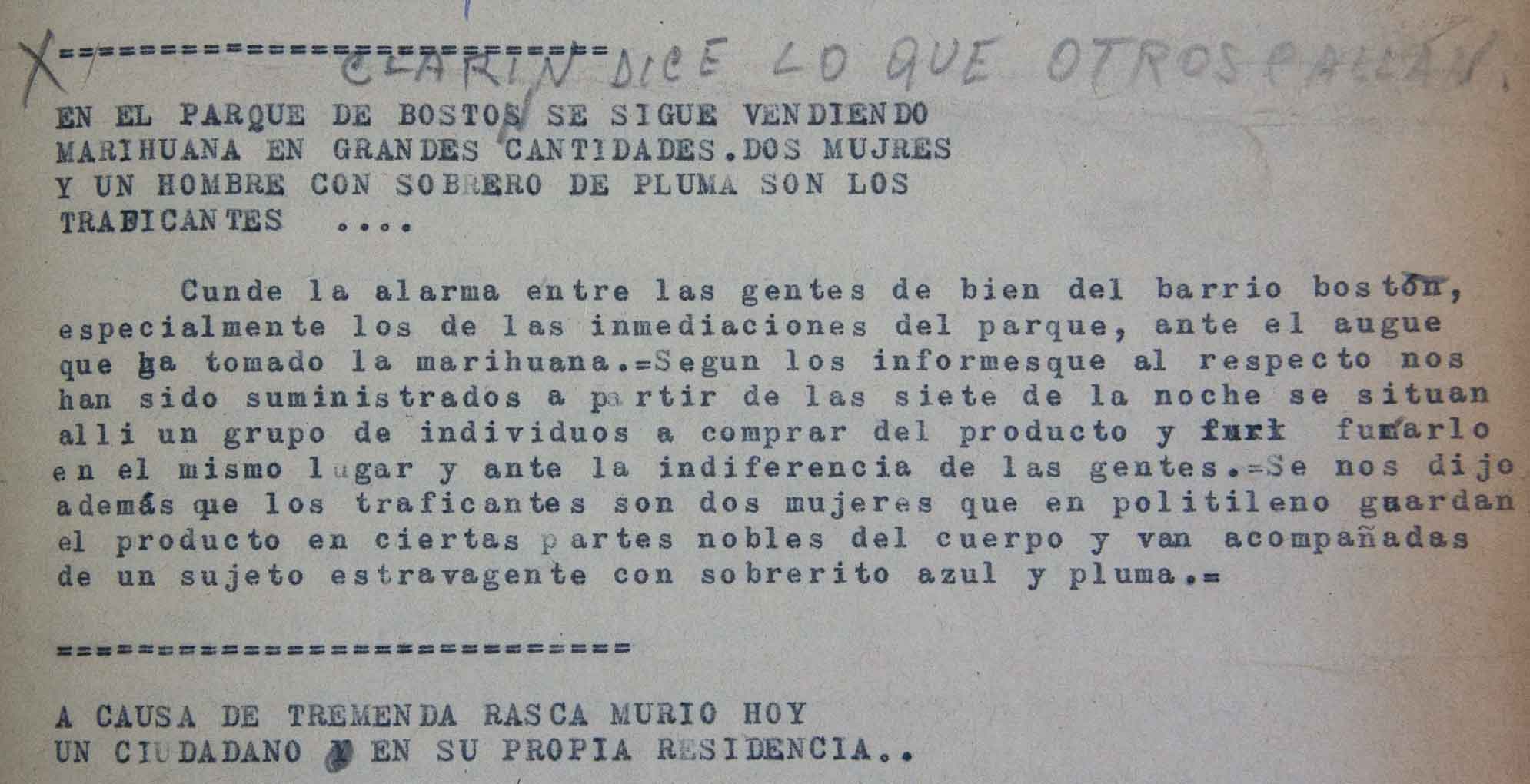

Radio Periódico Clarín pone en evidencia la venta de marihuana "en grandes cantidades" en el Parque de Boston. Archivo Histórico de Medellín.